生涯発達・地域生活支援研究会

実践・研究フォーラム2024

にて 活動紹介

会場は建築の世界では有名な図書館 武蔵野市立図書館「武蔵野プレイス」

開場は午後から、

サンプルの巣箱や掲示物などをつくし野から持参したので重くて大変。

受付は12:20から

最初は先生の講演からなので、104名の参加者で会場はいっぱい

13:00からは、主催の菅野 淳先生による基調講演

1時間弱のご講演の後、20分ほどの準備時間で会場設営

私は26番テーブル。

14:25から15:50まで、参加者による発表

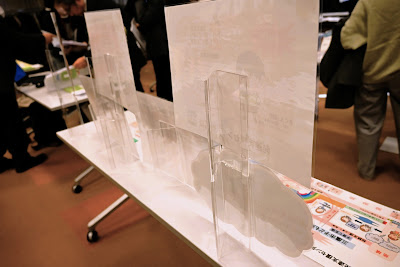

当初の計画では学会のポスター発表のようにA0のポスターを掲示し、その前で発表者が説明する形式で行われるはずだったものが、会場準備の都合で、長机を各自与えられ。そこへ資料を並べて説明する方式に変更。

立体的に資料を立てて展示する人など、工夫している人も多く。

総発表件数は32件

私は26番

一般の学会のようなポスター展示ではなく、お祭りの屋台のように発表したい人がそれぞれの資料を持ち寄り、それぞれがそれぞれのやっていることを発表する方法で活性化したフォーラムにしたい…との先生の想いを踏まえ、私はテーブルクロスを敷き、こんな形で冒頭の発表資料のみならず、巣箱やそのほかの活動資料を持参し、お祭りの出店のような感じに…

発表時間は、16時までの2時間半。

発表者も時間によって、半分ずつ他の展示を見て歩くことを許されており…

熱心に展示者・参加者が意見を交わし…

遠くは、三重や静岡からの参加者もあり、参加者の立場や関わり方はとても多彩。

私の展示発表は、特別支援教育の先生や、就労支援施設、特別目的子会社の関係者の中にあっては、少し異質。

それでも、特別支援学校の校長先生や三鷹市子ども発達センターの職員の皆様が、私の活動を聞いてくださり…

15時50分からは、開催委員長の菅野先生からご挨拶。

そもそもの開催の狙い・工夫、支援への感謝のお言葉や、やれなかったことへの反省点などのお話があり、来年は12月20日の開催!との宣言もあり…(笑)

終了後、片付けをし、17時からは、近くの居酒屋へ移動して反省・懇親会。

45名もの参加者のまえで、だいぶアルコールが回ってからご指名で…

展示した放デイでの巣箱づくりの実践をご説明。

これまでたくさんご指導いただいて実現した沢山の特別支援学校をご紹介。

菅野先生とのお付き合いは、はじめてお目にかかって以来、もう15年ほどになろうか?

当時勤務していた設計事務所で私は「東京都」を担当。

都立高校など教育関連施設の設計が設計プロポーザル方式で設計者募集が行われる中で、当時聞き慣れなかった特別支援学校の設計が次々と公募されていることが気になり…。

規模と言い、予算と言い、桁外れ。(普通の小学校の3倍近い)

そもそも施設機能の社会性が高いと同時に取り組む業務としての魅力も大きい。

ついては当時、私には全くの未知だったこの分野を学ぼうと決め、いろいろ調べる中で、精神科に勤務するジョブコーチ(発達障害など障害を持った人の就労の支援をする仕事)という職務の先生に精神科のクリニックをお尋ねしにお目にかかれ…

私が教えを乞うのであれば、菅野先生がいいのでは?というご助言を頂き…。

とはいえ、その先生のご助言はそこまで…。

紹介状を書いてくださるわけでも、連絡を入れて下さるわけでもなく…。

困った私は、当時学芸大に勤務(教育実践研究支援センター 特別ニーズ教育支援部門 教授)されておられた大学のHP上に公開されていた先生のアドレスに不躾にも

「お目にかかってはいただけないか?」との連絡を直接入れさせていただき…

お目にかかると、先生の特別支援教育・特別支援学校の知見に驚き、そもそも特別支援教育とは?に始まり、実際の設計のご助言・ご指導を頂くために、研究室や研究会に通うようになり。

この分野はこの世界だけに通じる専門用語があまりに多く…

先生のご指導を頂けるようになってから、実際の設計業務を受注できたのは実に6校に及ぶ。

現在もまだ、ご指導を頂けており、この日は、数多い門下生の最末弟としてレベルの高い研究会のレベルを下げる役割を担い…(笑)

されどさすがに、研究発表会のご案内をいただいた際、私は研究者でもなく、この場にふさわしい発表ができるか?と考えたのもまた事実。

私の第一の専門分野の建築設計なかでも特別支援学校と、第二の専門分野 環境学習カウンセリングの両方を合体させた今回の発表の活動内容は、知的遅れ者・児などの発達支援活動とも言え、少なくも特別支援学校の教員や関係就労などの施設で働く人が多いのであろう人の発表とは少し趣が異なった発表になるだろうけれど、それもまた良いか?と考えて、手を挙げさせていただいた…という次第。

建築設計という職務は、ヒトの活動のすべてに関わる施設や都市などに関わる大変に広範な分野を含む。

ローマ時代、建築家はすべてを理解した万能の仕事であったけれど、今や社会は複雑多岐に発展を遂げ、それぞれの分野は細分化。

到底一人の人が理解できる範囲を超えている。

その時にそれぞれの分野の専門性を持ち、かつ建築的センスのある人の知見は大変に貴重。

残念ながら大手設計事務所の勤務者に特別支援学校の出身者はまずいない。(一部を除く)

だから誰もが自分自身が経験してきた教育施設・学校に似ているけれど、この施設自体を体験した設計者はほぼいない。

かつての勤務先で社内計画案検討会議で特別支援学校の建築計画的特殊性を理解しない上席者がこともなげに口にした

「どうせ学校だろう?」…と言った言葉が今も強く記憶に残る。

いやいやそうではないのだ。

この施設のエンドユーザーの特性(行動・障碍)とそれに応える施設の特性を理解しない設計者には、優れた設計ができようはずはない。

今後も、菅野先生ご自身、多数の門下生の皆さんのご活躍を期待しています。

〈おまけ:研究発表論文集〉

発表者に事前に提出を求められ、当日の出席者に配布された梗概集はこんな感じ。

ちなみに厚さ3mmほどの製本は、都立青峰学園 就労課の手によるという…

文章:小池常雄

写真: 同

(一部同施設のHPより)

撮影日:20241221

撮影場所:武蔵野プレイス(武蔵野市立の一種の図書館)

4階フォーラム

編集:小池

0 件のコメント:

コメントを投稿