故宮博物院の有名なハクサイ…

|

| [博物館の売店で購入した絵葉書より] |

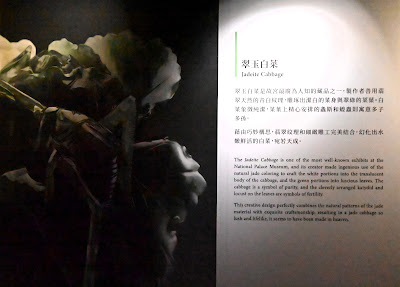

台北市郊外の國立故宮博物院の中でも目玉展示物の一つ。

元々は、盆の上にいろいろなものと並べて愛でられていたものらしいけれど、今は専用の台が作られ、個別に展示されるようになっている。

手のひらよりやや大きいほどの小品が、何よりも素晴らしいのは、半透明の天然の白色に緑2色が混じる石の特性をうまく生かして、芸術作品にしている事。

ヒスイの輝石の穴や色合いを最大限うまく生かしている。

右手から見るとキリギリスが中央に…

ウィキペディア先生によれば、(一部文章調整)

「白菜の葉の上にはバッタとキリギリスが彫刻されており、これは多産の象徴と考えられている。

しかし、このキリギリスは学名Gampsocleis gratiosaと呼ばれるものであり、「螽斯篇」(『詩経』の一篇)の「螽斯」の意味とは異なる。

この虫は、鳴くことが得意とされており、清の康熙帝の時代から、宮廷で宴会の雰囲気を盛り上げるために用いられていた。

ついてはイナゴと同じように子孫繁栄を象徴しているとは解釈できない(『翠玉白菜上の昆蟲研究』洪章夫)。

白い白菜の方は純潔の象徴とする説が有力。

こう解釈すると瑾妃の寝宮から発見されたという史実と整合性が取りやすい。」

|

| [作品の左側から見るとイナゴが見える そもそもはイナゴにもひげがあったのだそうだけれど、展示の時に折ってしまったそうな] |

さて、そこで私の偏屈な視点でこの作品を見てみると、何か違和感がある。

イナゴもキリギリスも食草はイネ科の細い植物。

昆虫は種類によるけれど、食べられる植物は限られているものが多い。

つまり、イナゴもキリギリスも白菜は食べられない。

私が栽培する畑のハクサイもバッタの食害に合うけれど、

食べているのはオンブバッタやショウリョウバッタ系のイネ科の植物以外を食べる種類。

更に、ハクサイのルーツは中国だから、題材に選ばれるのは理解できるけれど、そもそも日本では冬野菜。

そもそもが中国野菜。

冷涼な10~20度ほどが最適な成長温度だから、この気温だとイナゴもキリギリスも少し厳しいか?と。

中国のイナゴもキリギリスも植生も棲息気温が異なる…とは思いにくい。

…なんて、生き物好きの意地悪な目線で眺めてはみたけれど…(笑)

以下は最近のつくし野の畑のわがハクサイの状態。

このくらい気温が下がるとハクサイは生き生きと成長中。

バッタたちにはもう気温が低すぎて、とまっていないけれど…

年内収穫を目指せるか?

以下はF幼稚園の園庭で栽培中のハクサイ。

どちらのハクサイも、9-10月のあまりの高温時に、バッタなどの食害に会い。

さすがに耐えられなくなって消毒をし、気温も下がったのでその後はいい感じに生育中。

それにしてもがハクサイが純潔の象徴とは…

〈おまけ:肉形石〉

これも有名な「肉形石」

天然石なのだけれど、着色加工してあるらしく。

裏側には、齧った人の歯形が残るとか、収蔵物のリストを作成した高官が「肉の化石」と記録したとか、色々な逸話が残る。

これは以前、上野で見たことがあり…

|

| [博物館の売店で購入した絵葉書より] |

〈おまけ:「若冲はハクサイを描いたか?」〉

上記のブログをよんだKさん(女性)から「伊藤若冲が描いたハクサイはないのかな?」とのメッセージがありました。

確かに若冲は比較的若く隠居する前は京都の青物問屋「枡屋」の長男・店主。

「果蔬図巻」や「菜蟲譜」などでたくさんの野菜をえがいている。白菜を描いていても不思議ではない??

しかし答えは、否。

「白菜の原産地はヨーロッパの北東部からトルコにかけての地域。中国では11世紀頃から栽培記録があり、1,000年の栽培の歴史があります。

そもそも中国では、2000年以上前にヨーロッパから中国へ渡ってきたナタネがカブと漬け菜に分化し、その後中国北部のカブと中国南部のチンゲンサイ(パクチョイ)が自然交雑して白菜が誕生したと言われています。

日本には、江戸期から移入されていたけれど、あまり栽培されなかったらしく。

更に当時のハクサイは非結球の物。

明治8年に東京博覧会で出品された白菜から種を採って育てたものの、初めは丸まった(結球した)白菜にならなかったとの事。

種を採り、良さそうな株だけを残すという栽培を繰り返すこと10年近く、ようやく結球した白菜の栽培に成功。

日本でたくさん食べられるようになったのは、日清・日露戦争で大陸でハクサイの味をしった軍人が、国内に帰り広めたとのこと」

意外に日本でのハクサイの歴史は浅い。

つまりおそらく、若冲はハクサイを描いてはいない?

文章:小池常雄(TBP台湾臨時支局)

写真:小池

撮影地:台湾 台北 國立故宮博物院 他

撮影日:20241105

編集:小池

0 件のコメント:

コメントを投稿