活動内容説明

今日のビオトーププロジェクトが始まります。

活動内容は、

- 校庭で剪定した桜の幹にナメコ菌を植えます。

- 前回のビオトーププロジェクトで作った残りの木材を利用して、小池さん、砂長さんが休みに作った7つの巣箱を校庭の木に取り付けます。

巣箱の取り付け

前回のビオトーププロジェクトで作ったのと同じ7つの巣箱を校庭の木に取り付けます。

小池さんがえさ台と巣箱の改造の方法を教えてくれました。

- えさ台の屋根の角度を変えて、面積を広くして雨に濡れにくくする。

- えさが落ちないように止まり木兼、落下防止柵を付ける。

- 観察しやすいように足を付ける。

巣箱のふたがブラブラしないようにネジと針金で固定します。

脚立を使って、校庭のあちこちに分散させて、7つの巣箱を取り付けます。

余りの材料を使って作った巣箱"サイボーグ"を体育館の前の木に付けました。

どんなところに鳥は巣を作りたいのか、を考えながら付けました。

取り付け位置は大人が手の届く高さでも十分です。

こちらは脚立を使って、 高い位置に取り付けてみました。

皆で協力して取り付けます。

子供達も一生懸命結びました。

塩素って知ってる?

「水と塩素と生物」との関係について実験してみます。

森田さんから塩素について教えてもらいます。

塩素っていったいなんでしょう?

塩素は水道水やプールの水を消毒するために使われています。

水は透明だからといって安全ではありません。

目に見えない生物が入っていることもあります。

塩素は病気を起こす小さな生物をやっつけてくれるのです。

今日はどんな水に塩素が入っているか実験します。

皆でプールに水をくみに行ったついでに、プールに沈めた藁を引き上げて、生き物がいるか調べました。

藁の中には赤虫が沢山いました。

水槽の水もくんでから理科室に戻ります。

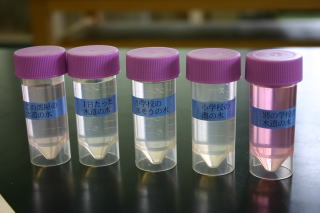

実験に使う水は

- 理科室の水道水

- 1日おいた水道水

- すいそうの水

- プールの水

- 別の学校の水道水

です。

塩素があると赤くなる薬を使って、水の中に塩素が入っているか調べてみます。

"1. 理科室の水道水"と"2. 別の学校の水道水"が赤くなりました。1日おいた水から塩素が無くなっていました。

塩素は太陽の光にあてたり、分解する薬をつかったり、沸騰させるとなくなるそうです。

塩素は

- 20℃のとき 気体

- そのもののにおいは うすい

※汚れがひどいと結合して嫌なにおいになる。 - 人間に対して 有毒

- 塩素で死なない生物 いる

※クリプトスポリジウム

容器と薬をお土産にいただきました。

自分の家の水道水に塩素が入っているか調べてみます。

ナメコ菌を植える

校庭で剪定した桜の幹にナメコ菌を植えます。ハンマーでナメコ菌のついたチップ(駒:コマ)を埋め込みます。

桜の木にドリルで穴をあけます。

試しに切り株にもナメコ菌を植えてみました。

ナメコ菌を植えた木はお土産に、それぞれ自宅に持って帰ります。

生えてくるのには2年くらいかかるそうです。

一部は校庭に置き、キノコ園としました。

感想

塩素のお話しはとてもわかりやすく面白かったです。

浄水場ポンプの電気代が1日に500万円もかかっていることや、シンガポールが下水道から飲み水を作っていることにとても驚きました。子供も大人も楽しめる内容でした。

学校の校庭に付けられた7個の巣箱。いい感じに付いているので、きっと小鳥が住んでくれることでしょう。

子供から報告を受ける日が来ることを信じて待っています。

キノコ園のナメコも生えてくるか少々不安ですが楽しみです。